ワイヤ放電加工機の基礎知識|原理から最新技術、導入事例まで

みなさんこんにちは。

今回は「ワイヤ放電加工機とは?」についてご紹介します。

「放電加工機とは何か?特徴から種類、価格まで解説!」でもワイヤ放電加工機について触れましたが、

今回はもっと深堀りしていきたいと思います。

では早速見ていきましょう。

1.ワイヤ放電加工機の資料を無料でダウンロードいただけます!

経営者・生産技術・保全の方必見! 機械購入担当者のための ワイヤ放電加工機における選定ポイント

下記でご紹介する「ワイヤ放電加工機を購入を検討する際に基礎知識から各加工機の性能や特徴まで必要な知識」について1冊にまとめた資料を無料でダウンロードいただけます。是非ダウンロードの上、お役立て下さい!

>>「経営者・生産技術・保全の方必見! 機械購入担当者のための ワイヤ放電加工機における選定ポイント」のダウンロードはこちらから

2.ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)の基礎知識【初心者にもわかりやすく解説】

ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット放電加工機)とは、非常に細い黄銅製のワイヤ線を電極として用い、工作物とワイヤの間に電気的な放電を発生させることで、金属などの導電性素材を高精度に加工する工作機械です。加工中は加工液(通常はイオン交換水)中で火花放電を繰り返し、電気エネルギーによって工作物を局所的に溶融・除去していきます。

この加工方法は、糸ノコのようにワイヤが移動しながら輪郭形状を切り出していくため、複雑な外形の精密部品の製作に非常に適しています。鋼材や超硬合金、焼入れ鋼など、硬度が高く切削加工が困難な材料であっても、ワイヤ放電加工機であれば高精度な加工が可能です。そのため、金型製造、精密機械部品、電子部品、自動車、航空宇宙、さらには医療機器など、多岐にわたる業界で導入されています。

さらに、ワイヤ放電加工機は非接触加工であるため、加工中の工具摩耗が少なく、仕上がりの品質を安定的に保つことができるのも大きな特徴です。寸法精度や面粗度が非常に高く、微細な部品加工や高難度な形状加工に強みを持つこの技術は、精密加工分野における中核的な存在となっています。

3.ワイヤ放電加工の仕組み|工作物が加工されるまでのステップを解説

ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)では、次のようなステップで工作物が加工されていきます。プロセス全体が緻密に制御されており、安定した加工精度を実現しています。

① 加工液の供給と電圧の印加

最初に、ノズルから加工液(一般的にはイオン交換水、一部では専用の絶縁油)をワイヤと工作物の間に安定的に供給します。同時に、ワイヤ電極と工作物との間に一定の電圧が印加されます。

② ワイヤが近接し放電が開始

ワイヤが工作物の加工点に近づくと、絶縁破壊により瞬間的に火花放電が発生します。これが「放電加工」の起点です。

③ アーク放電と溶融作用

火花放電が進行するとアーク柱が形成され、そこを通じて電流が流れます。この電流の熱エネルギーにより、ワイヤと工作物の接触部分が局所的に急激に加熱され、金属が溶融します。

④ 金属除去のメカニズム(爆発的除去)

溶けた金属周囲の加工液が瞬時に気化・膨張し、小規模な爆発のような現象が発生します。この圧力によって、溶融金属が加工点から吹き飛ばされ、除去されるという仕組みです。

⑤ 加工後の冷却とクレータ生成

放電が停止すると、アークが消え、加工液によって加工部がすぐに冷却されます。この瞬間に、工作物の表面にはクレータと呼ばれる微細なくぼみが形成されます。これらが繰り返されることで、徐々に形状が成形されていくのです。

このように、ワイヤ放電加工は物理的な切削ではなく、電気エネルギーによる溶融と爆発的除去を利用した、非常にユニークかつ高精度な加工方式です。

4.ワイヤ放電加工の加工回数と加工精度|「荒加工」と「仕上加工」の違いとは?

ワイヤ放電加工機における加工工程は、大きく「荒加工」と「仕上加工」の2段階に分類されます。それぞれの工程には明確な目的と役割があり、加工精度の向上に寄与しています。

荒加工(あらかこう)

荒加工では、製品形状のおおまかな輪郭を形成することを目的としています。この段階では、最終形状の外側に若干の余裕(仕上代)を残した状態で加工を行います。加工速度を優先し、ワイヤの送り速度や放電条件も比較的粗めに設定されることが多いです。

仕上加工(しあげかこう)

続く仕上加工では、残された仕上代を丁寧に除去していきます。ここでは、寸法精度、面粗さ、直角度、形状公差などが厳密に管理されるため、極めて緻密な加工条件が適用されます。通常は1回~3回の仕上げ加工を行い、必要に応じて微細なトリミング加工も実施されることがあります。

加工回数が多くなるほど、加工精度も高まり、最終的な製品品質の向上につながります。また、材料や目的によっては、荒加工→中仕上げ→最終仕上げといった多段階の加工フローが採用されることもあります。

このように、ワイヤ放電加工における各加工ステップは、それぞれが非常に重要な役割を担っており、製品の品質と精度に直結します。精密部品製作において高精度な仕上がりを求める場合は、これらの加工プロセスを正確に理解し、最適に設定することが欠かせません。

| 加工回数 | 目的 | 内容 | 重要度 |

| 1st | 荒加工 |

ワイヤが断線しない程度の 最大条件で加工 |

C+ |

| 2nd | 形状修正加工 |

コーナーダレの修正 真直度の修正する加工 |

A |

| 3rd | 形状修正加工 |

形状修正 面粗さ向上 |

B+ |

| 4th |

仕上加工 面粗さ決定 |

指定された面粗さに加工 | B |

| 5th | 仕上加工 |

微細面粗さ 変質層対策 |

B |

| 6th | 超仕上加工 |

最良面加工 変質層対策 |

B |

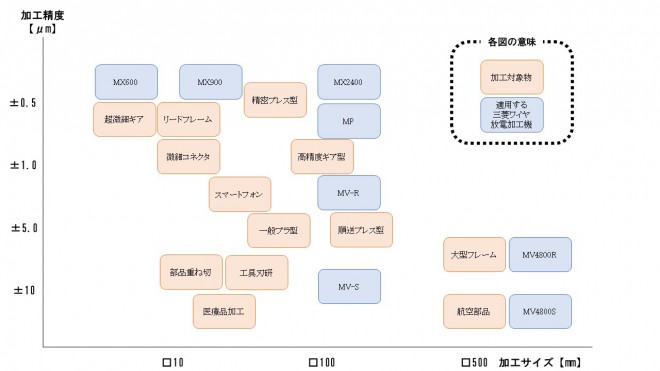

5.ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)の加工対象

ここではワイヤ放電加工機での加工対象をご紹介します。

6.ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)による微細加工

ワイヤ放電加工は、微細加工を得意としています。切削加工では困難な微細加工や薄板加工が可能です。

その理由は、切断幅が他の工作機械に比べて微小(ワイヤ線径(φ0.1~0.3mm)+放電ギャップ(数μ~数10μm))なためです。

>>ワイヤ放電放電加工機で微細加工を行う上でのポイントとは?

7.ワイヤ電極線を選ぶ上でチェックしておきたいこと

ワイヤ放電加工機を使用する際、ワイヤ放電加工機の刃物と呼べる「ワイヤ電極線」の選定も重要です。

まず、1つ目に考慮するべきなのが、「ワイヤ電極線の線径」です。一般的にはφ0.2~φ0.25を使用するケースが多いです。加工機に使っている「ダイス」の径にあった線径のものを選んでください。大きいとワイヤ電極線が通りませんし、小さいと加工中に電極線がブレてしまいます。

>>その他の、ワイヤ電極線を選ぶ上でチェックしておくべき点はこちら

8.中古ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)の購入・導入におけるポイント

ワイヤ放電加工機を導入するにあたって、中古品の購入を検討されている方も多いかと思います。その際、搬入・据付調整後にすぐ壊れたり、思った精度が出ないということを避けるために、事前に以下のような項目を確認する必要があります。

・機械の電源が入るか

・板金に汚れ、穴あきなどが無いか

・データ入出装置は何か?作動するか?

・自動結線装置は作動するか

・駆動軸、ポンプに異音がしないか

・水漏れしていないか

・加工液(水)がタンクから加工テーブルまで上げってくるか、またタンクへ戻っていくか

・基板や部品のメーカー保守は終了していないか

・各部品の消耗度合い

・ユニットクーラーがある場合は作動するか etc….

9.三菱電機ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット) MVシリーズ・MXシリーズ

ワイヤ放電加工機を導入するにあたって、最も重要なことの1つが機種の選定です。

本記事内では、当社がおすすめするワイヤ放電加工機 2機種をご紹介いたします。

三菱電機ワイヤ放電加工機 MVシリーズ

MVシリーズは三菱電機のワイヤ放電加工機で一番採用されている機械です。高精度加工から汎用的な加工までオールラウンドに対応ができます。

三菱電機ワイヤ放電加工機 MXシリーズ

MXシリーズは加工液が油であるため、水に比べて放電ギャップが小さいです。リードフレームや電子コネクタ関係、極小R加工をされるユーザー様におすすめの機種です。

10.ワイヤ放電加工機(ワイヤーカット)の導入事例

当社では、今までに数多くのお客様に対して、ワイヤ放電加工機の導入に携わらせていただきました。本記事では、その内の3件をご紹介いたします。

導入事例①:株式会社タカタ工業様(プレス金型の製造、三菱ワイヤ放電加工機MV2400R)

株式会社タカタ工業様では、従来所有していたワイヤ放電加工機が、導入から10年が経ち、精度が衰えてくる頃なので、更新を検討されていました。その際、ワイヤ放電加工機を使った加工は高精度かつ高度な加工を要求されることが多く、使用頻度も多いので、最新機械の導入を決意されました。

導入事例②:株式会社江川製作所様(プレス金型の製造、及びプレス加工、三菱ワイヤ放電加工機MV1200S)

株式会社江川製作所様では、既設のワイヤ放電加工機の老朽化が顕著に現れており、数年前、突然基板が故障し、機械が停止してしまいました。その事故をきっかけに危機感が高まり、ワイヤ放電加工機の購入を決意されました。

導入事例③:株式会社N様(機械加工業、三菱ワイヤ放電加工機MP4800)

株式会社N様では、ある時お客様から「440mm×440mm以上の社内専用治具の需要が高まっており、それは消耗品ということもあり、供給が追いついていない」というお話をお聞きされました。

確認すると、それは、これからさらに需要が高まる内容のものでしたが、従来のワイヤ放電加工機の最大ストロークが600mm×400mmで、加工することができませんでした。

この時点では社内専用治具の加工のお仕事を受注していませんでしたが、需要が高まることを確信されていたので、専用治具の加工ができるワイヤ放電加工機の購入を決意されました。

11.価格

ワイヤ放電加工機の価格は機種グレード/ストロークサイズ/使用加工液など

様々な仕様によって違いがあります。

機種グレードがスタンダードなものとフラッグシップのものと比べると

倍まではいかないまでもそれに近いくらいの価格差があります。

ストロークサイズが一回り大きくなるだけでも価格は想像以上に上がります。

使用加工液が水仕様のものから油仕様のものにするだけでも価格は想像以上に上がります。

またオプションの有無によっても価格が大きく変動するため、

仕様の打合せをしっかりと行ってみないと具体的な価格が分からないといったところです。

12.治具

ワイヤ放電加工機で加工する為にはワーク(加工物)を固定させる治具が必須です。

治具にはサイズ/形状別で多種多様な種類があります。

サイズで分類すると、定盤の両端を橋渡しのようにまたぐ大きな治具から

定盤の隅っこにクランプするような小さな治具まであります。

形状別で分類すると、ワークの形状(四角or丸物or異形状など)にそれぞれ適した治具があります。

また治具自体の精度公差も加工精度によって気にかける必要があるでしょう。

いずれにしてもどのようなワークをどのように、どんな精度で加工したいのかなど

を明確にして治具を選定する必要があります。

13.加工条件

ワイヤ放電加工機にも様々な加工条件が存在します。

メーカーによって呼び方に違いはあるものの、

ピーク電流の大きさを設定する値、放電休止時間を設定する値、

ワイヤテンションや速度、加工液流量を設定する値など

数十種類の設定項目によって加工条件が構成されています。

ワーク材質/板厚/段取り方法/ワイヤ線径など、加工に関する加工条件以外の条件別に

予めメーカーで加工条件を用意している場合が多いです。

用意されている加工条件を使用することで、ある程度の加工は可能ですが、

ワイヤ放電加工機の設置環境に応じた調整やさらに高精度に加工したい場合などは

加工条件の各設定項目を調整して加工する必要があります。

14.加工時間

ワイヤ放電加工機はワークが通電するものであれば加工可能ですが、

他の工作機械と比べて加工時間が長いことが一つの特徴です。

ワーク板厚40mmくらいが一番加工時間が短くなる傾向にあり、

それよりも薄くなったり、厚くなったりすると、段々加工時間が長くなる傾向にあります。

また板厚が同じでもワーク材質が異なると加工時間も異なってきます。

他にもワイヤ線径の太さも加工時間に影響を与える為、

ワイヤ放電加工機の加工時間は様々な要因で変化することがわかります。

15.ワイヤ放電加工機の資料を無料でダウンロードいただけます!

経営者・生産技術・保全の方必見! 機械購入担当者のための ワイヤ放電加工機における選定ポイント

上記でご紹介した「ワイヤ放電加工機を購入を検討する際に基礎知識から各加工機の性能や特徴まで必要な知識」について1冊にまとめた資料を無料でダウンロードいただけます。是非ダウンロードの上、お役立て下さい!

>>「経営者・生産技術・保全の方必見! 機械購入担当者のための ワイヤ放電加工機における選定ポイント」のダウンロードはこちらから

「もっとワイヤ放電加工機について知りたい」「ワイヤ放電加工機の導入を検討している」

などお困りごとがありましたら、下記お問い合わせからお問い合わせください。